2022/07/06

三井住友建設株式会社

- 業種

- 建築・不動産

- 導入主要部署

- 経営企画本部 DX推進部

- 運用チーム

- 約2~3名(導入を主導し、運営・管理を担当)

- ユーザ数

- 5,000~6,000人(2022年5月現在)

DX推進

研修のeラーニング化

教育研修の質向上

2022/07/06

三井住友建設株式会社

DX推進

研修のeラーニング化

教育研修の質向上

コロナ禍で「自立型学習コンテンツ」に着目。ユーザ数無制限でコストを大幅抑制

コロナ禍の影響で、自立型の学習コンテンツを作ろうと考えたことがきっかけです。コロナ禍で集合教育の実施が難しくなってからは、Zoomを使ったリモート教育を行っていました。しかし、その大半は講義形式であるため、リアルタイムで行う必要は特にありません。そこで、あらかじめ講義を動画に撮っておき、それぞれのタイミングで見られる「自立型の学習コンテンツ」を作ればいいのではと思い立ち、eラーニングシステムの導入を検討。特に、弊社には日本人の社員が3,000人ほどいますが、海外14か国にも、外国籍の社員が、同じくらい働いております。こうした海外スタッフへの教育の効率化も、課題のひとつでした。

ユーザ数に応じた課金体系ではないことが、とても魅力的でした。弊社の社員は5,000~6,000人ほどいるため、コストをかなり抑えられたのではないかと思います。今の価格帯であれば、今後関係会社にも展開できそうです。また、サーバー構築が不要であるため、導入後すぐに利用開始できるのも、決め手のひとつでした。

導入はほぼ一人で対応!講座を整理し直し、短く見やすい動画に

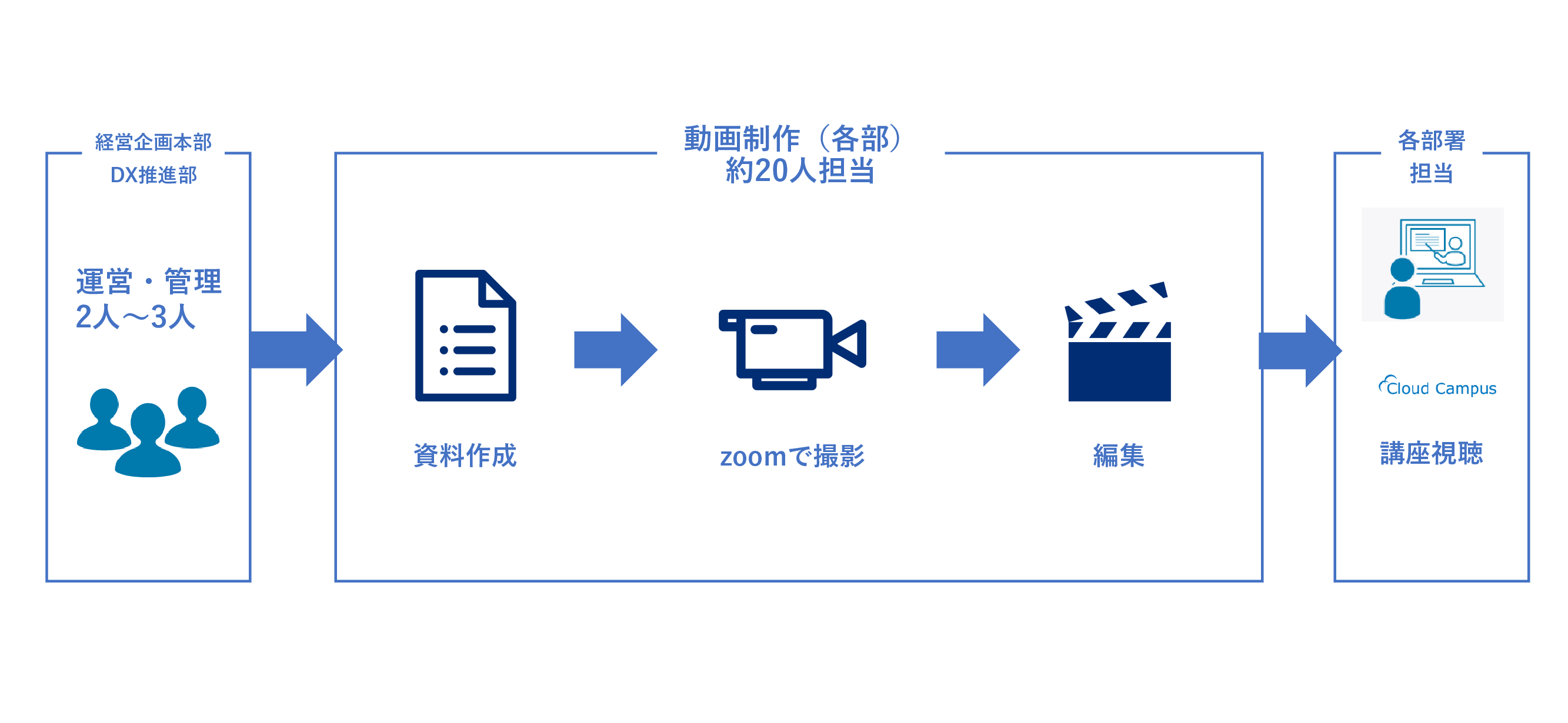

導入についての運営・管理は、私を含め経営企画本部DX推進部の2~3名で担当していますが、実際の作業は、ほぼ私が一人で対応しています。導入期間は約2か月でしたね。動画の撮影をはじめとしたコンテンツ制作や講座の視聴については、各事業部に任せています。コンテンツ制作の権限は50名ほどが持っていますが、実際に制作しているのは20名ほどです。

講座内容をPowerPointにまとめて、その資料をZoomで共有しつつ、講師に講座内容を話してもらい、録画します。その後に見直して、間違った点や言葉に詰まった点などを編集して、アップロードする流れです。

最近は、社員たちもCloud Campusを使い慣れてきたので、Zoomで録画する人が増えてきましたね。

いいカメラや照明を揃えて録画するなど工夫もしていますが、手間がかからないパソコンからのZoom録画がほとんどです。

撮影時間自体も短く、ほぼ一発撮りで終わります。

社長からのメッセージをはじめとした社内周知など、教育以外の分野にも活用することで、利用頻度を高めています。こうしたコンテンツは、四半期につき数本制作していますね。

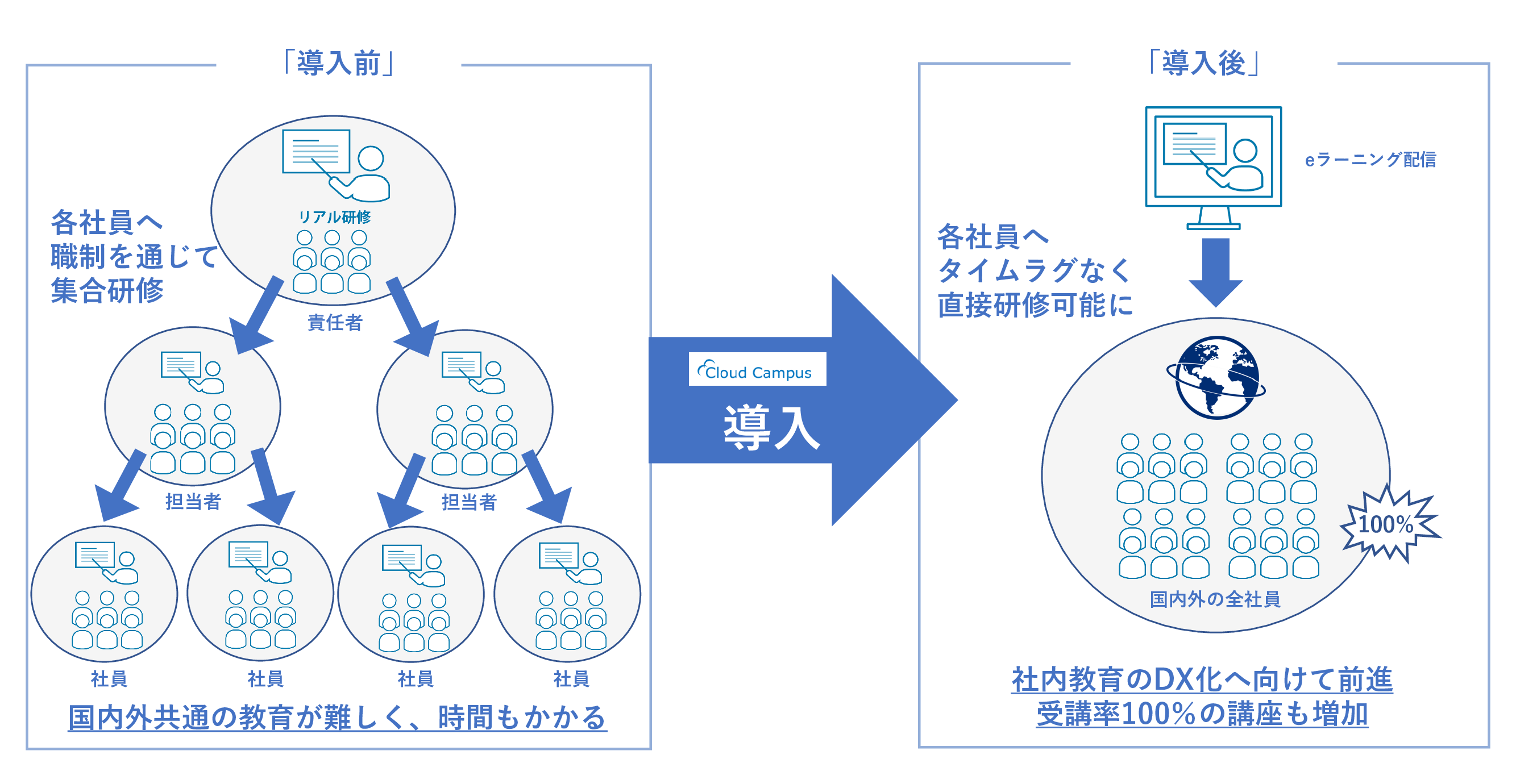

国内外の社員へ瞬時に直接通知や研修か可能になり、社内教育DX化へ

受講率を指標としており、視聴必須のコンテンツの場合、受講率100%を達成しているものもあります。受講率を上げるために表示順を並び変え、視聴必須のコンテンツは受講者画面で上位表示されるよう調整しています。今後は各事業部でも、視聴履歴を管理していきたいですね。また、受講期限を決めるとその後は受講できなくなってしまうため、今はあえて受講期限を決めずに運用しています。

経営層の方針やメッセージを国内外の社員一人ひとりに直接伝えることが可能となり、会社の一体感の強化や方向性の統一に役立っています。これまでは、そうした内容を文章で周知するしか方法がありませんでしたので。社長も、こうした動画コンテンツに積極的に参加してくださっています。

国内の人事システムとCloud Campusを連携しています。その結果、国内採用に関しては、入社管理の自動化を実現することができました。そのため、入社したばかりの社員も、すぐCloud Campusで講座を受講できる体制が整っています。今後は、コースや権限に対しても、便利なAPI機能をより活用していきたいですね。

OJTフローの変革や生産性の向上を行い、さらなる業務改革をめざす

次回契約更新時から、ADFS認証連携オプションのを追加契約を検討しています。そのタイミングでシングルサインオンを実現し、唯一のネックであるログインへの不満をなくしたいです。

三井住友建設株式会社

2003年に三井建設株式会社と住友建設株式会社が合併し、創立。約20年にわたり、土木・建築・設計に関する建設事業や、不動産売買、賃貸および管理に関する開発事業を展開。田久保川橋(ちょうちょ大橋)や武庫川橋といった橋梁、高層マンションなどを手掛ける。国内外に多数の拠点を展開。5,000人を超える従業員を擁している。

まずはお試しください!

資料請求

Cloud Campusの仕様や料金プランの

詳細を資料でご案内します。

デモ動画

実際の操作画面を用いたデモ動画を

ご視聴いただけます。

無料トライアル

操作感や何ができるのかを

ご確認いただけます。