2022/09/15

町田デザイン&建築専門学校

- 業種

- 教育

- 導入主要部署

- 学事課

- 運用チーム

- 計2名

- ユーザ数

- 242人(2022年2月現在)

教育研修の質向上

研修のeラーニング化

研修履歴のデータ化

2022/09/15

町田デザイン&建築専門学校

教育研修の質向上

研修のeラーニング化

研修履歴のデータ化

急な学生数の増減にも左右されない料金体系とユーザビリティ向上が決め手に

もともと本学では、eラーニングを活用した通信教育を実施してきました。学生にとっての利便性向上の観点や職場全体のさらなるDX化をめざし、昼間部でもeラーニングを取り入れることになりました。

ユーザー数が増えても利用料金が変わらない点や、学生・教職員にとっての使いやすさが決め手です。当初は通信教育で利用していたeラーニングの拡張も考えたのですが、ユーザー数に応じて課金されてしまうところがネックでした。そこで、2017年8月にCloud Campusの利用を開始、2018年4月には本格導入に至ります。マルチデバイス対応で、学生にとってはスマートフォンからの視聴も可能であることも鑑みて、Cloud Campusの導入・運用を決めました。

対面授業と非対面授業を組み合わせた学習効果のさらなる高まり

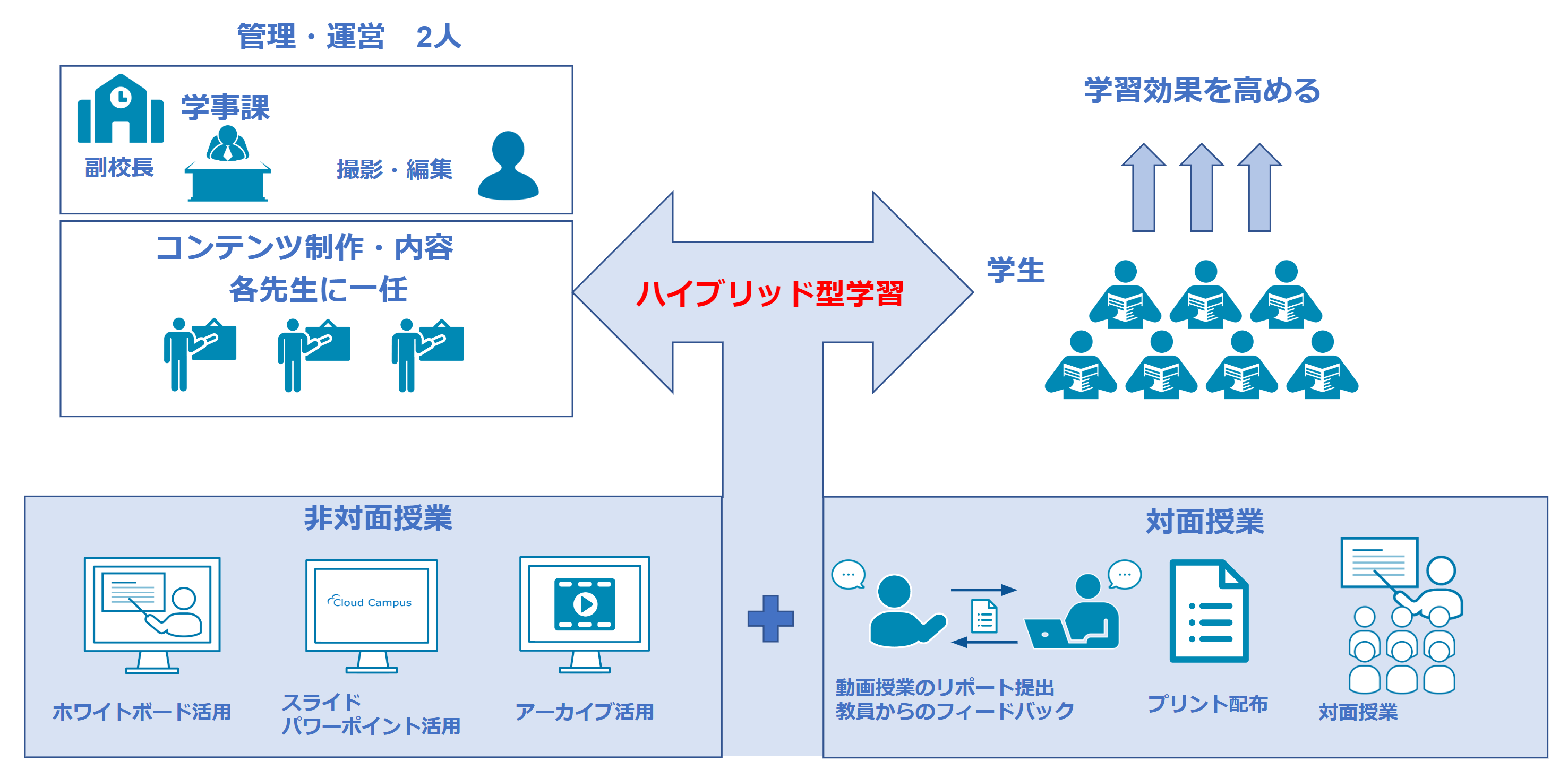

副校長の飯田と私の2名で、管理・運営を担当しています。動画の講義内容は、各科目を担当されている先生方にお任せしており、私は編集やシステムへのアップを担当しています。授業の中身や進め方についてはさまざまで、ホワイトボードを活用される先生や、Cloud Campusのスライドを使ってパワーポイントを駆使するされる先生もいます。

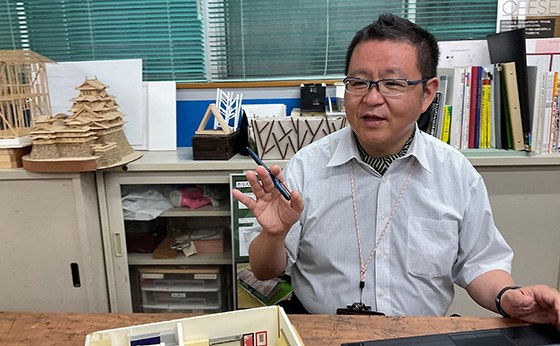

私が授業を行う場合は、30分ほどかけて素材を撮影し、そちらを岩崎に編集してもらっています。授業時間は45分間ですが、講義動画は大抵20分前後に収めます。残り時間は、実習課題の提出や質疑応答に充てています。

撮影に90分ほどかけている先生方が多いようです。加えて編集作業で2, 3時間、細かな作業を加えてトータルで1本あたり5, 6時間かけている計算になります。

映像を配信して終わりにならないように工夫しています。学生には、講義を受けての自分なりの意見・感想を書いてもらうことが多いです。そこに教員から一人ひとりに対するコメントを返すこともあります。

次年度以降も見越して動画を撮影しています。私は建築の授業を担当しているのですが、建築関連の法規は毎年少しずつ変わるので、動画を後で修正しやすいように細かくカットを入れて撮影しています。逆に、建築史や構造計算の講義は毎年変わるものではなく、動画を一度作れば2, 3年間は使えるため、講義準備から実施までの時間削減になって非常に助かっています。それでも担当講師とコミュニケーションをとり、毎年ブラッシュアップはしています。

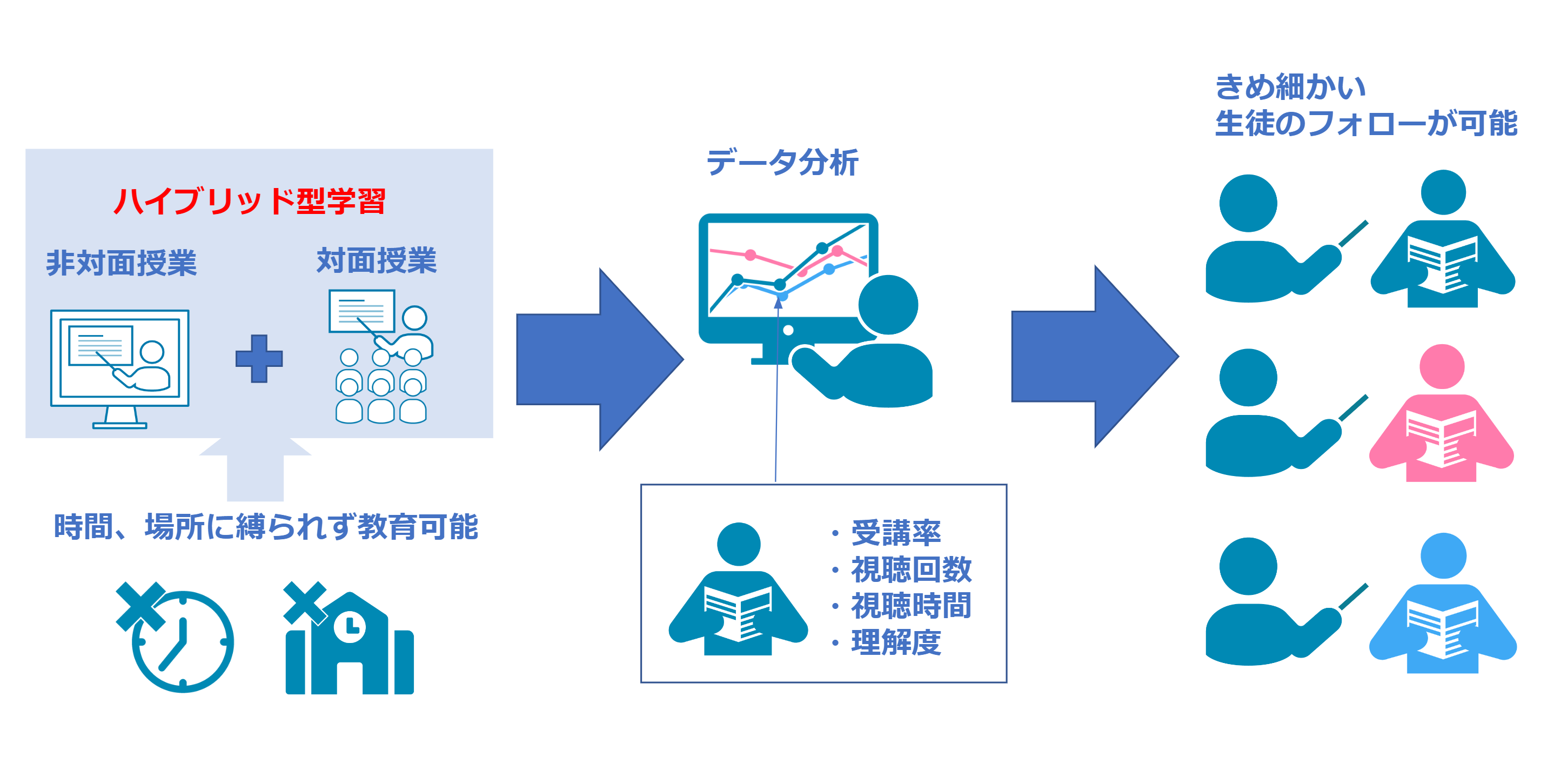

当初、eラーニングで行う授業はそれだけで完結させる予定でした。しかし、実際に運用していると、いわゆるブレンディッド・ラーニングと呼ばれる、eラーニングと対面を組み合わせたやり方が良いのかなという考えに変わりつつあります。例えば対面の授業を行う際にも、前日の予習教材としてCloud Campusを見てもらったり、欠席してしまった際のキャッチアップに使ってもらったりと、Cloud Campusをサブテキストとして扱うことで学習効果の高まりを感じています。

学生の学習進捗度合いを把握し、個別のフォローアップが可能に

黒板やホワイトボードに板書するという従来のやり方に対して、授業の手法が多様化しました。対面授業とCloud Campusをうまく組み合わせることで学生にもすんなりと受け入れてもらっていますし、先生方もそれほど違和感なく移行できているようです。むしろ、先生方・学生ともに時間・場所に縛られずに済んでおり嬉しいという声も聞こえてきます

本学ではコンテンツ数の強化や受講率も重視していますが、それ以上に誰が何時間動画を視聴したか、何回視聴したかなどのデータをより重視しています。特にeラーニングを実施する場合には学生との接点が限られるので、先生方には学生の反応が見えづらくなります。誰が何回・何時間動画を観たかのデータをエクセルで出力し、データ分析を行ったうえで担当の先生に「この学生には特に気を遣ってあげてください」などとお伝えしています。

確かに、Cloud Campusの活用により学生ごとの学習進捗度合いが「見える化」していることを実感します。対面授業だけだと学生が努力をコツコツ重ねているのか、元気よくアピールしているだけなのか、実は授業についていけていないのか、なかなか判別は難しいです。Cloud Campusによって学生ごとの理解度が見えるようになり、個別のフォローアップも非常にやりやすくなりました。

デジタルに触れるきっかけとして、学校のDXにつなげたい

Cloud Campusを活用して、他の先生方の授業データも共有し、授業内容や展開、進め方などを知る機会にできるのではないかと考えています。授業数が多かったり担任を持ったりすると、他の先生方の授業を見る機会がなくなり、自己流でのやり方に収まりがちです。その意味で、Cloud Campusなら先生方も教え方を学べるツールにもなり得ると思います。

町田デザイン&建築専門学校

1978年、多摩造形学園として創設。創設者 理事長・井上博行。昼間部7科、通信2科の9学科を展開。昼間部は主に高卒者、通信は主に社会人向けのリカレント教育を中心としている。建築、アート、コミック、商業など人の生活に関わるデザイン全般を学ぶことを目的としている。非対面・対面授業のハイブリッド型教育、学生一人ひとりに合わせた学びを提供している。

まずはお試しください!

資料請求

Cloud Campusの仕様や料金プランの

詳細を資料でご案内します。

デモ動画

実際の操作画面を用いたデモ動画を

ご視聴いただけます。

無料トライアル

操作感や何ができるのかを

ご確認いただけます。